|

7. Verständlich informieren

1. Wendet euch euren Schüler*innen zu! Ob eure Erklärung ankommt, hängt zunächst einmal davon ab, ob eure Schüler*innen sich angesprochen fühlen. Und ob sie sich angesprochen fühlen, hängt entscheidend davon ab, ob ihr euch ihnen körperlich zuwendet. Körperlich zuwenden heißt:

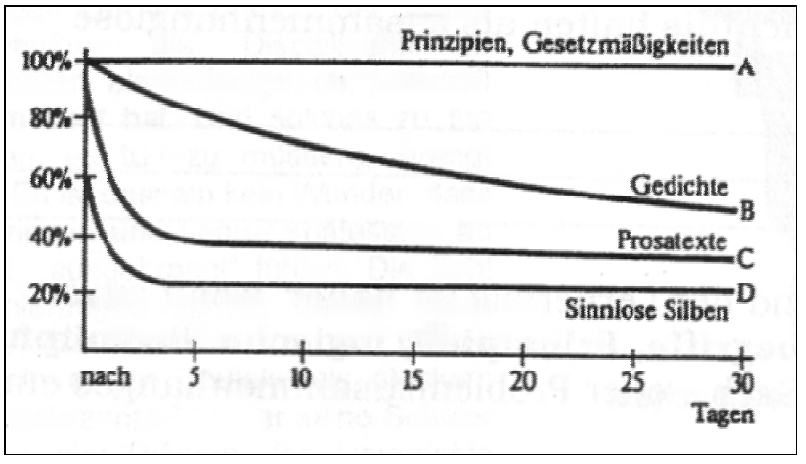

2. Stellt Zusammenhänge her! Man lernt viel besser, wenn der Lernstoff in einem Zusammenhang steht. Wenn er also verbunden wird mit Bekanntem. Unverknüpfte einzelne Informationen werden nicht gut ge- bzw. behalten: Sie fallen schnell durch das sehr löchrige Netz des Gedächtnisses. 1952 Montanunion - 1957 EURATOM und EWG - 1967 EG Wer sich diese einzelnen Informationen merken will ohne den Zusammenhang zu kennen, wird Mühe haben. Leichter wird es, wenn man erfährt, dass es sich um die ersten Schritte zur Gründung der Europäischen Union handelt, wenn man lernt die Abkürzungen aufzulösen und herausbekommt, was sich dahinter verbirgt. Wozu gehört diese Information? Wozu brauche ich sie? Wenn diese Fragen klar beantwortet werden, wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Information sich festsetzt, deutlich erhöht. Gut vernetzte und als sinnvoll eingeschätzte Informationen werden viel länger behalten als isolierte, sinnlose. So gut behalten wir:

Daraus folgt: Wenn ihr euren Schüler*innen etwas erklärt, verknüpft eure Informationen. Sagt genau, worum es gerade geht. Auch wenn es euch persönlich völlig klar und nicht erwähnenswert erscheint: Es macht eure Erklärung verständlicher und leichter lernbar, wenn sie klar zugeordnet wird. Auch die Informationen an der Tafel brauchen eine Verknüpfungshilfe. In der Regel ist das eine Überschrift, die Oberbegriffe für den behandelten Stoff bietet. An der Tafel steht also nicht einfach:

The plural of nouns

Das mag euch etwas mühsam und im Moment unnötig erscheinen, weil es ja doch eigentlich gesagt wurde. Aber: Gesagt ist noch nicht Verstanden! Und Verstanden ist noch nicht Gelernt! 3. Sprecht einfach! Natürlich gibt es viele komplizierte Sachverhalte. Aber nur wenig ist so kompliziert, dass es nicht einfach zu erklären wäre. Bitte versucht nicht zu imponieren durch einen komplexen Satzbau oder eine Häufung von Fremdwörtern. Die Qualität eurer Erklärungen ist nicht daran abzulesen, wie schlau sie euch erscheinen lässt, sondern daran, wie schlau sie eure Schüler*innen macht. Also:

4. Gliedert eure Erklärung! Viele Erklärungen sind eher assoziativ als systematisch aufgebaut: Sie beginnen irgendwo, dann kommt etwas, was dazu gerade einfällt, dann ein Rückgriff auf etwas, was vorher schon mal dran war, oder eine Anmerkung zu dem, was später noch kommen wird. Alles wild hintereinander gehängt. Wie es gerade kommt. Ein langer Gedankenstrom – mit Sprüngen, Umwegen und Ausflügen. Und was kommt davon bei den Schüler*innen an? Ein Bruchteil! Und nicht unbedingt ein wichtiger Bruchteil! Damit eine Erklärung verstanden werden kann, muss sie gut geordnet sein. Sie muss eine klare Struktur haben. Zum Beispiel:

Noch übersichtlicher werden Erklärungen, wenn ihre innere Ordnung auch nach Außen hin sichtbar gemacht wird:

5. Fasst euch kurz! Macht keine langen Umwege. Kommt schnell auf den für eure Schüler*innen wichtigen Punkt. Erspart ihnen zunächst alternative Erklärungsansätze, Sonderfälle, Ausnahmen, Gegenbeispiele: also all das, was für Irritation sorgt; all das, was das Konzentrationsvermögen eurer Schüler überstrapaziert; all das, was die wesentlichen Informationen verdeckt. Eine gute Erklärung dauert in der Regel nicht viel länger als eine Minute. Dann folgen erst einmal Rückfragen und die Anwendung der Erklärung. Wenn Zusatzinformationen wichtig sind, hebt sie euch für später auf. Bevor die Details kommen, muss das Wesentliche vollständig verstanden sein. In anderen Worten: Gewöhnt euch grundsätzlich an, Lernstoff in kleinen Portionen zu servieren. 6. Bietet zusätzliche Anregungen! Erklärungen werden besser verstanden, wenn sie ein wenig aufgepeppt sind. „Anregende Zutaten“ wecken Interesse und Lust am Zuhören. Eine Erklärung ohne jede „anregende Zutat“ wirkt dagegen trocken und wenig lernenswert. Die meisten neueren Lernmaterialien setzen diese Erkenntnis bereits recht gut um: Sie bieten ein ansprechendes, abwechslungsreiches Layout, interessante Bilder, Karikaturen, Witze, Rätsel etc. Ein klein wenig davon solltet ihr auch in eure Erklärungen einfließen lassen.

Und sprecht eure Schüler*innen immer wieder direkt an. Sagt „Ihr“ statt „Man“: Nicht: „Man verwendet das simple past.“ Sondern: „Ihr verwendet das simple past.“ Damit zeigt ihr, dass ihr eure Schüler*innen im Blick habt. Und die fühlen sich angesprochen. Eine kleine sprachliche Nuance mit einer großen Auswirkung! 7. Vergewissert euch, dass ihr richtig verstanden wurdet! Viele von euch haben sehr liebe, recht ruhige Schüler*innen, die euch nur ungern damit konfrontieren, dass eine mühsam vorgetragene Erklärung nicht oder nur zum Teil bei ihnen angekommen ist. Oft merken die Schüler*innen das auch gar nicht: Im Moment des Vortrags wirkte alles so einfach und so logisch. Da blieben eigentlich keine Fragen offen. Oder? Eine Erklärung ist erst dann erfolgreich, wenn sie wiederholt und angewendet werden kann. Das ist also der letzte Teil eurer Erklärung: Ihr lasst in eigenen Worten noch einmal wiederholen und / oder anwenden, was ihr erklärt habt. Und erst wenn ihr sicher seid, dass alles richtig verstanden wurde, kann es weitergehen. 8 Gesteht eigene Wissenslücken ein! Landläufige Meinung ist, dass Lehrer Besserwisser sind, und dass die Fähigkeit, eine Wissenslücke einzugestehen, nicht gerade zu ihren Stärken gehört. Ob das so stimmt, sei dahingestellt.

Wenn ihr etwas nicht wisst, sagt: „Das weiß ich nicht.“ Oder besser: „Das weiß ich im Moment nicht.“ Oder: „Das muss ich noch einmal recherchieren.“ Wenn ihr eine moderne Fremdsprache unterrichtet, so kann es euch zum Beispiel passieren, dass ihr zwar die richtige Lösung einer Grammatik-Aufgabe, aber nicht die Begründung dieser Lösung wisst. Das ist ganz und gar nicht peinlich, sondern völlig normal und gut so. Schließlich soll man beim Erlernen einer Sprache dahin kommen, dass man intuitiv (ohne das Bedenken der entsprechenden Grammatikregel) spricht. Mit der Zeit kann man die Regeln ohne sie zu wissen. Das Problem ist nur: eure Schüler*innen haben dieses Stadium noch nicht erreicht. Sie brauchen noch das „Wissen der Regeln“. Also braucht ihr es auch. Bitte seid ehrlich, wenn ihr die Regel nicht parat habt, und springt nicht einfach zur nächsten Aufgabe, wenn ihr merkt, dass ihr ins Schwimmen geratet. Keine Angst vor Autoritätsverlust, wenn ihr eine Wissenslücke eingesteht. Eure Schüler*innen werden eure Unkenntnis verstehen und verzeihen, wenn ihr ehrlich seid und die Wissenslücke erklärt. 9. Hütet euch vor wilden Improvisationen! Eure Informationen müssen Hand und Fuß haben. Wenn ihr in der Stunde auf Fragen stoßt, die ihr in der Vorbereitung nicht bedacht habt, lasst euch nicht zu improvisierten Kurzreferaten hinreißen. Niemand kann von euch erwarten, dass ihr zu jedem fachlichen Phänomen einen kleinen Vortrag aus dem Ärmel zaubert. Schwierige Fragen solltet ihr besser vertagen, statt sie mit Halbwissen spontan zu beantworten! Eine unvorbereitete Erklärung eines komplexeren Sachverhalts mag in weiten Teilen richtig sein, aber die Gefahr, dass sie gleichzeitig in weiten Teilen falsch ist, ist groß. Und diese fehlerhaften Teile werden dann unter Umständen genauso gut gelernt wie die richtigen Teile der Erklärung. Also: Bei schwierigen Fragen (und das sind sehr viele!) bitte

vergewissern, ob eure Antworten richtig sind! Ihr seid keine

Lehrkräfte, die seit Jahrzehnten immer wieder diesen Sachverhalt

erläutert haben und inzwischen das meiste auswendig können. Nehmt

gegebenenfalls das Schulbuch in die Hand und zitiert. Es ist überhaupt

nicht peinlich, wenn ihr nachschlagt. Es ist aber äußerst

problematisch, wenn ihr Fehlinformationen vermittelt.

|

Nicht auf Distanz zu den

Schüler*innen gehen: sich nicht hinter dem Pult verschanzen, sich

nicht gegen die Wand pressen auf der Suche nach Halt oder einem

geheimen Ausgang.

Nicht auf Distanz zu den

Schüler*innen gehen: sich nicht hinter dem Pult verschanzen, sich

nicht gegen die Wand pressen auf der Suche nach Halt oder einem

geheimen Ausgang.

sondern:

sondern:

Meistens

könnt ihr euch bei euren Erklärungen an den Lehrmaterialien orientieren.

Sie bieten in der Regel eine gute Grundstruktur. Wenn ihr diese

Grundstruktur noch ein wenig anreichert durch nähere Erläuterungen

und Beispiele, werden eure Erklärungen übersichtlich und leicht

nachvollziehbar.

Meistens

könnt ihr euch bei euren Erklärungen an den Lehrmaterialien orientieren.

Sie bieten in der Regel eine gute Grundstruktur. Wenn ihr diese

Grundstruktur noch ein wenig anreichert durch nähere Erläuterungen

und Beispiele, werden eure Erklärungen übersichtlich und leicht

nachvollziehbar. Sucht

nach skurrilen Beispielen oder verrückten Vergleichen!

Sucht

nach skurrilen Beispielen oder verrückten Vergleichen!

Überrascht!

Übertreibt! Untertreibt! Foppt eure Schüler*innen! Karikiert eure Lehrer*innen!

Kurz: Macht es lebendig und witzig!

Überrascht!

Übertreibt! Untertreibt! Foppt eure Schüler*innen! Karikiert eure Lehrer*innen!

Kurz: Macht es lebendig und witzig! Jedenfalls solltet ihr die Unart, Unwissen zu vertuschen, nicht

kultivieren.

Jedenfalls solltet ihr die Unart, Unwissen zu vertuschen, nicht

kultivieren.