|

6. Unterricht vorbereiten 2 10 Grundregeln

1. Sorgt für Vielfalt! Guter Unterricht ist abwechslungsreich.

Natürlich kann es nicht immer alles geben, aber in jedem der genannten Bereiche solltet ihr regelmäßig variieren. Und achtet darauf, dass ihr in der Abfolge der Variation nicht doch wieder monoton werdet: Aufgabe-Lesen, Aufgabe-Lösen, Lösung-Vergleichen klingt vielleicht zunächst abwechslungsreich. Wenn sich diese Abfolge aber in einer Stunde zehn Mal wiederholt, wird es doch langweilig. Wenn ihr selbst keine gute Idee habt, wie ihr noch einmal variieren könnt, fragt eure Schüler*innen. Oft kennen sie aus dem Unterricht alternative Arbeitsformen. Grundsätzlich sollte keine Phase des Unterrichts länger als 20 Minuten dauern. Wenn ihr schon in der Unterrichts-Vorbereitung abschätzen könnt, dass eine Übung länger dauern würde, sucht nach Kürzungsmöglichkeiten. Wenn ihr die Überlänge erst in der Stunde bemerkt, solltet ihr eventuell unterbrechen (Das aber nicht zu abrupt: Ihr könnt zum Beispiel die Schüler*innen bitten, den Aufgabenteil, an dem sie gerade sitzen, noch zu Ende zu bringen und dann zu stoppen.) 2. Trennt die einzelnen Phasen deutlich!

Einige Möglichkeiten:

Solche Unterbrechungen sollten gut dosiert werden. Sie dürfen

nicht zu viel Raum einnehmen. Sonst fällt die Rückkehr zur

eigentlichen Arbeit zu schwer. 3. Bietet ähnliche Lernstoffe nicht zur gleichen Zeit an!

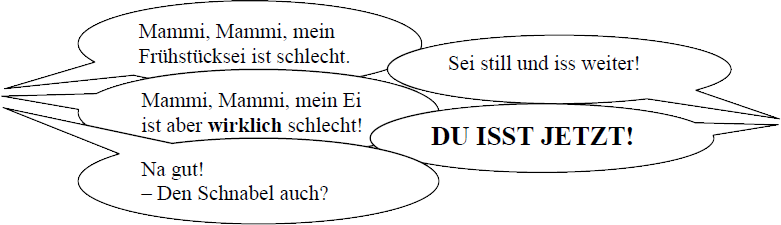

Also: „Alles, was man durch dieses, jenes, welches ersetzen kann,

schreibt man das, alles andere dass.“ Oder war es umgekehrt? „Alles,

was man durch dieses, jenes, welches ersetzen kann, schreibt man

dass, alles andere das.“ Nein! Die erste Regel ist die Richtige! Und

hier kann ich welches einsetzen, also: das. – Wer beim Diktat solche

gedanklichen Operationen durchführen muss, greift schnell einmal

daneben. Besser geht es denjenigen, die nie eine Entscheidungsregel

kennen gelernt haben, sondern erst – in aller Ruhe – das das, und

dann – viel später – das dass. Sie können nun ganz spontan und ohne

langes Nachdenken das richtige Wort hinschreiben.

4. Gebt Raum für selbstständiges Arbeiten! Ein weitverbreiteter Irrtum ist, dass Lehrer*innen vor allem für das Belehren bezahlt werden: für das Vormachen und Erklären. Die Wahrheit ist: Lehrer*innen verdienen Geld dafür, dass sie ihre Schüler*innen beim Lernen unterstützen. Das können sie auf viele verschiedene Weisen tun. Eine davon ist das natürlich das Anleiten. Das ist aber nur eine, und nicht einmal die wichtigste. Bitte versteht euch nicht als Vortänzer*innen, die immer alles einmal richtig vormachen müssen. Achtet darauf, dass ihr eure Schüler*innen nicht zu passiven Zuhörer*innen und angepassten Nachmacher*innen degradiert. Achtet darauf, dass sie sich nicht angewöhnen, ausschließlich auf Anweisung zu lernen und zu handeln. Traut euren Schüler*innen etwas zu. Und bringt sie dazu, dass sie sich selbst etwas zutrauen. Eure Schüler*innen sollen selbst für ihren Lernfortschritt Verantwortung übernehmen. Sie sollen aktiv und möglichst selbstständig arbeiten. Unter selbstständigem Arbeiten verstehen viele zunächst einmal die klassische Stillarbeit, bei der jeder – ohne fremde Hilfe – eine Aufgabe löst. Selbstständiges Arbeiten ist jedoch mehr als das. Es bedeutet vor allem,

Wenn ihr möglichst oft Methoden wählt, die diese Art des selbstständigen Arbeitens ermöglichen, werdet ihr feststellen, dass eure Schüler*innen mehr lernen und besser behalten. Vor allem aber können sie das Gelernte besser anwenden. 5. Gestaltet den Unterricht möglichst demokratisch! Bindet eure Schüler*innen immer wieder in die Unterrichtsgestaltung ein. Wenn ihr euer Programm vorstellt, solltet ihr unbedingt fragen, ob sie einverstanden sind oder aber Änderungsvorschläge haben. Auch in der Stunde sind Nachfragen immer wieder sinnvoll. „Glaubt ihr, dass es nötig ist, eine weitere Übung hierzu zu machen?“, könnt ihr zum Beispiel fragen, statt anzuordnen: „Dazu macht ihr jetzt noch eine Übung“. Oder ihr fragt: „Worauf wollen wir jetzt den Schwerpunkt legen?“ Statt zu befehlen: „Jetzt macht ihr ...“ Wenn ihr überzeugt seid, dass ein bestimmter Stoff unbedingt dran ist, formuliert es bitte nicht so, als sei es unumstößliches Gesetz. Sondern sagt: „Ich glaube, wir sollten jetzt unbedingt noch einmal ...“ Die Bedeutung solcher Formulierungen dürfen nicht unterschätzt werden. Im ersten Fall tretet ihr auf wie eine Autorität, die keinen Widerspruch duldet (wahrgenommen als Antreiber). Im zweiten Fall erscheint ihr wie ein Berater. Und Berater erreichen in der Regel mehr als Antreiber. Wer seine Schüler*innen behandelt wie Kühe, die auf die Weide getrieben werden, wird in der Regel auch erreichen, dass sie sich kuhgemäß benehmen: wie behäbige, träge Wiederkäuer.

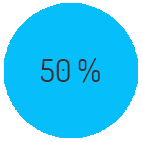

6. Verhindert Untätigkeit! Oft gibt es Untätigkeit im Unterricht: Einer arbeitet an der Tafel, die anderen schauen zu (oder gucken Löcher in die Luft; trommeln mit den Fingern auf dem Tisch; untersuchen, wie schräg sie auf ihrem Stuhl sitzen können ohne hintenüber zu kippen etc.). Es ist dann ein bisschen wie auf einer schlecht organisierten Baustelle: Einer schippt, die anderen rauchen. Euer Ziel soll sein, möglichst immer alle zu beschäftigen (sinnvoll zu beschäftigen!). Ihr vermeidet eine Menge Langeweile, wenn ihr Arbeitsformen findet, in denen diese „Voll-Beschäftigung“ erreicht wird. Meist ist das ganz einfach: Während einer an der Tafel rechnet, können die anderen auch in ihren Heften rechnen. Vielleicht erkennen sie dann auch schneller, wo der Fehler in der Rechnung an der Tafel liegt. Und müssen nicht mehr lange herumrätseln. Einer rechnet, die anderen schauen zu – das ist nur in Erklärungsphasen sinnvoll. Sobald alle (oder wenigstens die meisten) das Prinzip der Aufgabe verstanden haben, können alle mitrechnen – und zwar jeder für sich. Der Lerneffekt beim Selbermachen ist deutlich größer als beim Zuschauen. Denn es gilt: Ich behalte ...

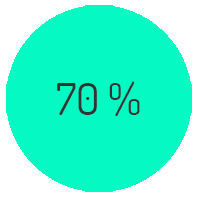

Bitte achtet auf euren Redeanteil in den Unterrichtsstunden. Viele eurer Schüler*innen sind eher stille Typen. "Mündlich schwach" nannte man das früher. Und große Verschwiegenheit auf Seiten der Schüler*innen erzeugt vielfach große Beredtheit auf Seiten der Tutor*innen. Schließlich muss ja gesagt werden, was gesagt werden muss. Oder nicht? Lasst euch von stillen Schüler*innen nicht in die Rolle eines Vielredners drängen! Achtet darauf, dass ihr euch nicht zu viel Raum nehmt. Als Faustregel gilt: Maximal ein Viertel der Redezeit gehört euch. Der Rest ist den Schüler*innen vorbehalten.

Viele Erklärungen können auch von den Schüler*innen gegeben werden. Die sind dann womöglich etwas holpriger und teilweise korrektur- und ergänzungsbedürftig. Aber sie sind in der Regel hilfreicher für die Schüler*innen. Denn: Was die Schüler*innen selbst erklären können, haben sie auch verstanden! Scheut euch hierbei auch nicht vor Wiederholungen: Wenn Schüler*in A zur guten Erklärung von Schüler*in B freundlich genickt hat, heißt das noch lange nicht, dass er / sie die schon voll und ganz verstanden hat, geschweige denn selbst in der Lage wäre, eine solche Erklärung zu geben. Wenn ihr den Eindruck habt, die Schüler-Erklärungen fressen zu viel Bedenk-Zeit und erzeugen zu viel unangenehme Stille im Raum, lasst sie in einer Stillarbeitsphase vorbereiten. Ihr könnt beispielsweise Aufgaben stellen mit dem Hinweis, dass im Anschluss an die Bearbeitungszeit die Lösung samt Erläuterung des Lösungsweges bzw. der Begründung vorgestellt werden soll. Und für die modernen Fremdsprachen gilt: Möglichst viel in der

Fremdsprache reden! Bei der Erklärung grammatischer Probleme muss natürlich in der Regel deutsch gesprochen werden. Alles andere lässt sich aber weitgehend in der Fremdsprache regeln. Auch die Aufgabenstellungen können in der Fremdsprache formuliert werden. Je häufiger Fremdsprache gesprochen wird, desto eher lernen Schüler auch in der Fremdsprache – und eben nicht in Kauderwelsch – zu denken. 8. Macht unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Schüler*innen! Schüler*innen unterscheiden sich in ihren Lernstrategien, ihrem Lerntempo, ihrer Konzentrationsfähigkeit, ihren Interessen, ihren Vorkenntnissen etc. Das weiß eigentlich jeder. Und trotzdem fordern viele Lehrer*innen von ihren Schülern im Gleichschritt zu lernen: Die gleiche Methode für alle, das gleiche Tempo, die gleiche Messlatte. Ihr könnt es besser machen! Voraussetzung: Ihr seht die Unterschiedlichkeit der Schüler nicht

als Problem, sondern als ganz natürliches Phänomen und als Chance.

Wenn ihr solche Unterschiede bemerkt, scheut euch nicht sie offen (und freundlich!) anzusprechen: „Mir scheint, Pippi hat das jetzt drauf. Alfons, du müsstest aber noch etwas sicherer werden.“ – Wenn ihr eure Diagnose in dieser respektvollen Weise formuliert, fühlt sich niemand bloßgestellt und es ist klar, warum die beiden im Folgenden unterschiedliche Aufgaben erhalten. Das heißt: Euer Ziel soll nicht sein, dass am Ende der Stunde alle Schüler*innen auf dem gleichen Stand sind. Euer Ziel soll sein, dass am Ende alle Schüler*innen vorangekommen sind. Wenn ihr unterschiedliche Lernangebote macht, müsst ihr jedoch darauf achten, dass sich kein*e Schüler*in benachteiligt fühlt. Niemand darf das Gefühl erhalten, weniger Beachtung zu finden als die anderen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Differenzierung:

Möglichkeit A: Unterschiedliche Aufgaben in Stillarbeitsphasen Stellt in den Stillarbeitsphasen nach Leistungsfähigkeit differenzierte Aufgaben. Die Stärkeren bzw. Schnelleren können eine schwierigere Aufgabe oder eine Zusatzaufgabe erhalten: „Nehmt euch bitte die Aufgaben a bis d vor. Wer schnell fertig ist, kann noch versuchen Aufgabe e zu lösen.“ – Oder: „Alfons, du nimmst die Aufgaben a-c. Die Aufgaben d-f sind für Pippi.“ – So einfach lässt sich das Angebot differenzieren. Die unterschiedlichen Aufgaben können auch aus unterschiedlichen Themenbereichen stammen. Wichtig ist nur, dass am Ende alles kontrolliert und gewürdigt wird - wenn nicht von der ganzen Gruppe, so doch wenigstens von euch. Möglichkeit B: Einzelbetreuung Ihr versorgt die Gruppe mit einer Aufgabe für Still-, Partner- oder Gruppenarbeit und nehmt – während die Gruppe hieran arbeitet – den einen Schüler, der ein bestimmtes Phänomen noch nicht verstanden hat, heraus, setzt euch mit ihm in eine Ecke des Raumes und gebt Einzelnachhilfe. Ihr erspart diesem Schüler u.U. eine Menge schlechte Gefühle. Denn er muss nun nicht mehr den Eindruck haben, den Betrieb aufzuhalten und den Mitschüler*innen Langeweile zu bescheren. Es ist also keineswegs nötig alle Erklärungen vor der ganzen Gruppe zu geben. Unnötige Wiederholungen, Langeweile und Überdruss können vermieden werden, wenn ihr die Möglichkeit der Einzelbetreuung nutzt. Möglichkeit C: Schülerhilfe Wenn ein Schüler in einem Stoff besonders sicher ist, könnt ihr ihn auch als „Co-Trainer“ einsetzen. Bittet ihn, einem Mitschüler, der noch Schwierigkeiten hat, zu helfen. Achtet jedoch darauf, dass die Hilfe wirklich eine Hilfe ist: Wenn der „Co-Trainer“ die Aufgaben selber löst oder aber die Übung nutzt, um sich aufzuspielen und seinen Mitschüler herunterzuputzen, schadet er mehr als er nutzt. Keine Möglichkeit ist, dass ihr einzelne Leute vor die Tür oder schon einmal nach Hause schickt, weil ihr mit anderen noch etwas nacharbeiten müsst. Nachtrag: Mit den Möglichkeiten der Differenzierung könnt ihr natürlich auch an Grenzen stoßen. Es gibt von Zeit zu Zeit Gruppen, bei denen der Förderbedarf so unterschiedlich ist, dass ein gemeinsamer Unterricht kaum sinnvoll erscheint. Wenn eure Gruppe so heterogen ist, dass es auch durch eine regelmäßige Differenzierung der Lernangebote nicht gelingt, alle Schüler*innen angemessen zu fördern, solltet ihr klären, ob die Gruppe geteilt werden kann. 9. Habt eine Reserve in der Tasche! Der Normalfall ist, dass die Unterrichtszeit für das vorbereitete Programm nicht ganz ausreicht. Was aber tun, wenn der Ausnahmefall eintritt?

Achtet aber darauf, dass diese „Reserve“ für eure Lerngruppe auch hilfreich ist. Eure Schüler*innen sollten nicht das Gefühl bekommen, dass sie unsinnige Beschäftigungsübungen zu absolvieren haben, um Zeit tot zu schlagen. Auch in der letzten Phase des Unterrichts darf nicht der Eindruck aufkommen, dass euer Programm willkürlich zusammengestellt und eigentlich unwichtig ist. Gerade eure Reserve solltet ihr angemessen anpreisen: „Wir haben noch 10 Minuten. Das ist gut. Denn dann können wir endlich einmal zu dem kommen, was ich schon lange einmal mit euch machen wollte, nämlich ... Das ist wichtig, weil ...“ Wahrscheinlich braucht ihr in keiner Unterrichtsphase so viel Motivationskraft wie in dieser letzten. Zeigt euren Schüler*innen, dass sie auch diesen letzen Teil der Stunde ernst nehmen sollen. 10. Verzichtet auf Hausaufgaben! Ihr solltet euch nie dazu hinreißen lassen, euren Schüler*innen Hausaufgaben aufzugeben. Das würde wahrscheinlich als Anmaßung gedeutet werden. Anders ist es natürlich mit Tipps und Verabredungen zur Weiterarbeit (z.B. zum Vokabellernen oder zur Vorbereitung einer Klassenarbeit). Und anders ist es natürlich auch, wenn euch die Schüler*innen um

weiteres Übungsmaterial für die häusliche Arbeit bitten. Da kann man

ja schlecht Nein sagen.

|

Bevor eine neue Arbeitsphase beginnen kann, muss die letzte (auch

in den Köpfen der Schüler*innen) abgeschlossen sein. Dazu braucht es ein

kurzes Durchatmen. Das kann natürlich in einer Pause erfolgen. Meist

reicht aber eine deutliche Trennung von der letzten Phase in Form

von Bewegung oder einer „mentalen Stimulation“.

Bevor eine neue Arbeitsphase beginnen kann, muss die letzte (auch

in den Köpfen der Schüler*innen) abgeschlossen sein. Dazu braucht es ein

kurzes Durchatmen. Das kann natürlich in einer Pause erfolgen. Meist

reicht aber eine deutliche Trennung von der letzten Phase in Form

von Bewegung oder einer „mentalen Stimulation“.

Wieder

oder wider? Kilo (das Tausendfache) oder Milli (das Tausendstel)?

Their oder there oder were oder where? - Das Leben steckt voller

Entscheidungen. Viele Lehrer*innen glauben, dass es ihren Unterricht

interessanter macht, wenn sie ihren Schüler*innen Entscheidungsaufgaben

vorsetzen. Vielleicht haben sie Recht.

Wieder

oder wider? Kilo (das Tausendfache) oder Milli (das Tausendstel)?

Their oder there oder were oder where? - Das Leben steckt voller

Entscheidungen. Viele Lehrer*innen glauben, dass es ihren Unterricht

interessanter macht, wenn sie ihren Schüler*innen Entscheidungsaufgaben

vorsetzen. Vielleicht haben sie Recht.  Natürlich

müssen Schüler*innen lernen, wann man dass schreibt. Und natürlich müssen

sie auch lernen, wann man das schreibt. Aber

doch nicht gleichzeitig!

Natürlich

müssen Schüler*innen lernen, wann man dass schreibt. Und natürlich müssen

sie auch lernen, wann man das schreibt. Aber

doch nicht gleichzeitig! dass

die Schüler*innen selbstständig nach Lösungen für Probleme suchen,

statt vorgegebene Lösungen auswendig zu lernen

dass

die Schüler*innen selbstständig nach Lösungen für Probleme suchen,

statt vorgegebene Lösungen auswendig zu lernen

Für

viele Schüler*innen ist der Förderunterricht ein wichtiges Trainingsfeld.

Hier können Sie vor wenigen Zuhörer*innen das trainieren, was ihnen in

ihrer Klasse so schwer fällt - weil sie es einfach nicht gewohnt

sind. Hier können sie sich

erproben.

Für

viele Schüler*innen ist der Förderunterricht ein wichtiges Trainingsfeld.

Hier können Sie vor wenigen Zuhörer*innen das trainieren, was ihnen in

ihrer Klasse so schwer fällt - weil sie es einfach nicht gewohnt

sind. Hier können sie sich

erproben.

Für

den Fall, dass am Ende des Unterrichtsprogramms noch Unterrichtszeit

überbleibt, solltet ihr immer etwas in der Tasche haben. Ein

Lernspiel zum Beispiel. Oder ein Arbeitsblatt zur Lerntechnik. Oder

die Wiederholung eines lang zurückliegenden Stoffes.

Für

den Fall, dass am Ende des Unterrichtsprogramms noch Unterrichtszeit

überbleibt, solltet ihr immer etwas in der Tasche haben. Ein

Lernspiel zum Beispiel. Oder ein Arbeitsblatt zur Lerntechnik. Oder

die Wiederholung eines lang zurückliegenden Stoffes.