|

12. Lernstrategien trainieren

Es sind insbesondere drei Bereiche, in denen viele Schüler einen „Strategiewechsel“ brauchen: die Motivation, das Einprägen und Wiederholen und die Bewältigung von Klassenarbeiten. Wenn ihr durch Beobachtung oder Befragung feststellen könnt, dass eure Schüler in einem oder mehreren dieser Bereiche Verbesserungsmöglichkeiten haben, geht sie an: 1. Trainiert die Selbst-Motivation!

Sie lernen (weil unmotiviert) nicht effektiv und nachhaltig, sondern allenfalls für die Arbeit am nächsten Tag (oder schlimmer noch: in der nächsten Stunde!). Sie meiden so lange wie möglich den Kontakt zu ihrem Problemfach – oft mit schlechtem Gewissen. Ein Teufelskreis: Weil die Motivation fehlt, haben sie Lernschwierigkeiten; weil sie Lernschwierigkeiten haben, fehlt die Motivation. Wo soll man da ansetzen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Selbst-Motivation zu trainieren: 1. Motivationskiller aufspüren und

entsorgen: Lasst eure Schüler ihre negativen Erwartungen zum

Fach auf einem Blatt notieren („Das Fach ist nichts für mich.“ „Das

Fach ist langweilig.“ „Ich werde es nie können.“ ...). Wenn die

Sätze stehen, wird das Blatt zerknüddelt und in den Müll geworfen:

Ein symbolischer Akt, bei dem die Schüler sich ihre selbstgesetzten

Blockaden bewusst machen und Bereitschaft entwickeln können, diese

zu überwinden. 3. Positive Lernerfahrungen bewusst machen:

Erfolg motiviert. Lasst eure Schüler*innen überlegen, wo sie schon einmal

positive Erfahrungen mit eurem Fach gesammelt haben: Etwas besonders

Spannendes, Interessantes, vielleicht eine Unterrichtsstunde, in der

sie einen besonders guten Beitrag geleistet haben. 4. Realistische Ziele setzen: Lasst eure Schüler*innen überlegen, welche realistischen Ziele sie sich setzen können. Sie sollen sich nicht große Sprünge vornehmen, sondern eine allmähliche Verbesserung in kleinen Schritten. 5. Lernen lebendig und angenehm gestalten: Überlegt, mit welchen Materialien (Lernapps, Tutorials etc.) und mit welchen Lerntechniken das Lernen angenehm gestaltet werden kann. Vielleicht findet ihr für euer Fach ansprechende, motivierende Lernhilfen, die den Stoff anschaulich vermitteln und gute Anregungen für das Lernen geben. Lebendig wird Lernen auch immer dann, wenn der Stoff mit eigenen Alltags-Erfahrungen verbunden werden kann: Mathematik beim Bau des Hamsterkäfigs, Französisch in der Brieffreundschaft, Englisch mit englischen Serien. Sucht nach solchen Möglichkeiten, Wissen anzuwenden und den „Sinn“ des Wissens zu erleben. 6. Lernen belohnen: Überlegt mit euren Schüler*innen, wie sie sich für das Lernen belohnen können. Kleine Leckerlis für eine Portion gelernter Vokabeln, einmal Kino für die gelungene Klassenarbeit und noch größere Vergnügungen für deutliche Leistungssteigerungen. Es gibt diverse Möglichkeiten sich zu belohnen. Jede Lerneinheit sollte mit einem positiven Erlebnis abgeschlossen werden, damit sie in positiver Erinnerung bleibt. 7. Einen Lernvertrag aufsetzen: Eine gute Methode, sich zum kontinuierlichen Lernen zu motivieren, ist die vertragliche Bindung. Eure Schüler schließen Verträge ab – und zwar mit sich selbst! Die sehen dann etwa so aus:

Dieser Vertrag wird über den häuslichen Schreibtisch gehängt und

darf erst nach Abschluss der Lerneinheit abgenommen werden.

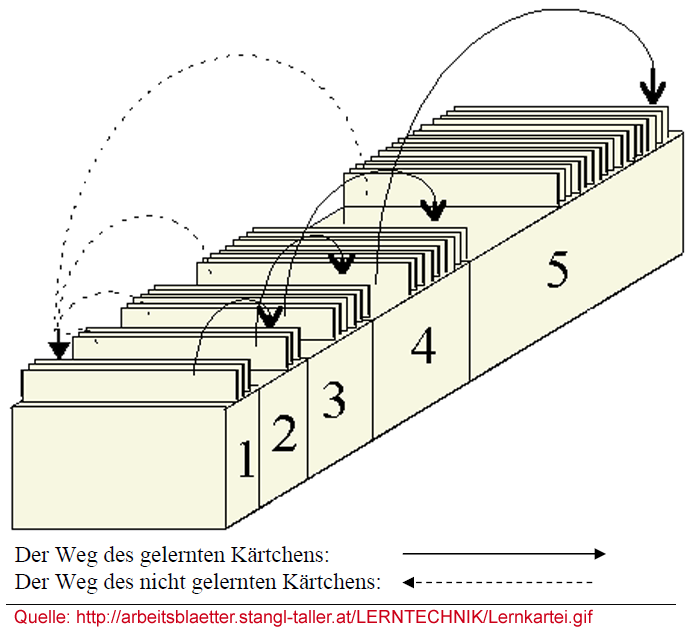

2. Trainiert das Einprägen und Wiederholen! Vielen Schüler*innen fällt es schwer, Vokabeln, Fachbegriffe, Formeln und Regeln so zu lernen, dass sie lange im Gedächtnis bleiben und im richtigen Moment abrufbar sind. Auch hier gibt es einige Strategien, die ihr mit euren Schülern ausprobieren solltet: 1. Mit der Lernkartei arbeiten (analog oder digital) Dies ist wahrscheinlich die beste und effektivste Art des Lernens: Der Lernstoff wird auf kleine Lernkärtchen geschrieben. Auf der Vorderseite wird die Frage, die Aufgabe, bzw. der zu lernende Begriff notiert. Auf die Rückseite kommt die Antwort, die Lösung bzw. die Erläuterung des Begriffes. Alle Lernkärtchen werden in einem (analogen oder digitalen) Karteikasten aufbewahrt. Dieser Kasten ist in mehrere Fächer unterteilt, die von vorne nach hinten größer werden. In das erste Fach kommt alles, was neu zu lernen ist. Jedes Kärtchen wird bearbeitet und kommt, wenn die Lösung richtig war, in das zweite Fach. War die Lösung falsch, bleibt das Kärtchen im ersten Fach. Das erste Fach wird täglich bearbeitet. Die anderen Fächer sind erst dran, wenn sie voll sind. Das dauert von Fach zu Fach etwas länger, weil die Fächer ja immer größer werden. Auch bei der Bearbeitung der Kärtchen aus den hinteren Fächern gilt: War die Antwort richtig, wandert das Kärtchen ein Fach weiter nach hinten. War sie falsch, wandert das Kärtchen zurück ins Fach 1. Dieses Bild gibt das Schema an:

Wer mit seiner Lernkartei etwa 10 Minuten am Tag lernt, überwindet Lerndefizite sehr schnell und nachhaltig. Die Vorteile dieser Lerntechnik liegen auf der Hand:

Wenn diese Lerntechnik so genial ist, warum wird sie dann nicht schon von jedem Schüler intensiv genutzt? – Es gibt zwei Schwierigkeiten:

Beide Schwierigkeiten könnt ihr angehen: Zu 1: Ihr könnt im Förderunterricht das Herstellen von Lernkärtchen trainieren. Ihr könnt die Herstellung einer Lernkartei zudem unterstützen, indem ihr zu jeder Stunde einige fertige Lernkärtchen mitbringt. Zu 2: Ihr könnt im Förderunterricht regelmäßig 10 Minuten für die Arbeit mit der Lernkartei ansetzen. Außerdem könnt ihr mit euren Schülern vereinbaren, dass sie zu Hause ebenfalls 10 Minuten täglich lernen - vielleicht mit Unterstützung der Eltern, die sich mit einem Tässchen Tee dazusetzen. 2. Die Loci-Technik anwenden

Und so funktioniert sie: Ihr schreibt den Lernstoff auf viele kleine Zettelchen (Selbstklebende Notizzettel eignen sich gut) und verteilt diese im Raum an verschiedenen Punkten. Dann geht ihr still umher von Punkt zu Punkt und prägt euch die Informationen der Zettel ein. Ihr werdet feststellen, dass ihr die Informationen später über die Erinnerung an den Ort der Informationen wieder abrufen könnt. – Auch diese Lerntechnik muss man erlebt haben, um sie schätzen zu lernen! Ihr solltet sie mit euren Schüler*innen unbedingt einmal ausprobieren. 3. Eselsbrücken bauen Schwierige Vokabeln und Regeln kann man sich mit Hilfe von Eselsbrücken viel leichter einprägen. Diese Erfahrung haben sicher auch eure Schüler*innen schon gemacht. Dennoch nutzen sie diese Lerntechnik wahrscheinlich nur selten. Denn um Brücken für Esel bauen zu können, braucht man nicht nur Phantasie und Kreativität, sondern vor allem Training. Und letzteres fehlt den meisten. Ihr könnt nachhelfen: Führt immer wieder Eselsbrücken vor und lasst eure Schüler*innen selbst Eselsbrücken bauen. Grundsätzlich gilt: Je einfacher und je verrückter, desto einprägsamer. Hilfreich sind natürlich immer auch Reime: „Punktrechnung vor Strichrechnung geht - die Klammer über allen steht.“ oder: „Wer nämlich mit h schreibt ist dämlich.“ Es gibt viele Lernreime, die helfen Schwierigkeiten zu überwinden. Eine schöne Sammlung von Eselsbrücken zu den verschiedenen Unterrichtsfächern findet ihr unter https://alle-eselsbruecken.de

3. Trainiert die Bewältigung von Klassenarbeiten! Ob eure Schüler*innen auch ihre Zeugnisbewertung verbessern, hängt entscheidend von ihren Leistungen bei den Klassenarbeiten ab. Bessere Arbeiten, bessere Bewertungen! Klar! Aber wie werden die Arbeiten besser? An zwei entscheidenden Punkten müsst ihr ansetzen: 1. Langfristig vorbereiten Versucht eure Schüler*innen dazu zu bewegen, dass sie sich nicht allein auf die heilende Wirkung des Förderunterrichts verlassen, sondern sich auch zu Hause auf die Arbeiten systematisch vorbereiten. In der Regel werden Klassenarbeiten spätestens eine Woche zuvor angekündigt. Da bleibt genügend Zeit für eine gründliche Vorbereitung. Und wie die zu gestalten ist, solltet ihr mit euren Schülern einmal durchgehen. Am besten entwickelt ihr gemeinsam einen konkreten (schriftlichen!) Arbeitsplan. Der sieht z.B. so aus:

Die „Häppchen“ solltet ihr genau festlegen. Sucht eine sinnvolle Einteilung des Lernstoffes in etwa gleich große, gleich „verdauliche“ Abschnitte. 2. Mit Nervosität umgehen Immer wieder ist zu erleben, dass Schüler*innen in der

Arbeit plötzlich wuschig werden: Sie bringen Fachbegriffe

durcheinander, verdrehen

Wenn ihr solche Schüler*innen habt, überlegt mit ihnen, wie sie mit ihrer Nervosität umgehen können. Und wenn ihr Ideen gesammelt habt, simuliert den Ernstfall: Spielt Klassenarbeit und erprobt die gesammelten Ideen. Solche Ideen sind zum Beispiel:

Mit solchen Vorsätzen können eure Schüler die nächsten Arbeiten vielleicht ein wenig souveräner angehen. Achtet darauf, dass sich eure Schüler nicht zu viel vornehmen. Sie sollten nicht versuchen, ihre Aufregung komplett auszuschalten. Erklärt ihnen, dass ein gewisses Maß an Aufregung normal und gut ist. Diese Aufregung gibt den notwendigen „Kick“ und treibt zu Höchstleistungen an. Sie sollte also akzeptiert werden. Sie darf sich nur nicht zur Panik ausweiten. Was immer auch passiert, oberstes Gebot ist: „Keine Panik!“

|

Viele

Schüler*innen haben große Schwierigkeiten sich zum eigenständigen Lernen

zu motivieren. Sie lernen nur sporadisch, und dies auch nur, wenn es

unbedingt sein muss.

Viele

Schüler*innen haben große Schwierigkeiten sich zum eigenständigen Lernen

zu motivieren. Sie lernen nur sporadisch, und dies auch nur, wenn es

unbedingt sein muss. Fach.“

„Ich will mich verbessern.“ ...). Diese Sätze sollen zum Motto

werden. Am besten werden sie eingerahmt über den Schreibtisch

gehängt. Macht euren Schüler*innen deutlich, dass diese Selbstmotivation

– wenn ernsthaft betrieben – sehr wirksam sein kann. Die meisten

Sportler*innen nutzen solche Sätze, um sich stark zu reden.

Fach.“

„Ich will mich verbessern.“ ...). Diese Sätze sollen zum Motto

werden. Am besten werden sie eingerahmt über den Schreibtisch

gehängt. Macht euren Schüler*innen deutlich, dass diese Selbstmotivation

– wenn ernsthaft betrieben – sehr wirksam sein kann. Die meisten

Sportler*innen nutzen solche Sätze, um sich stark zu reden.

Die

Loci-Technik ist eine uralte Lernstrategie, die auch heute noch

viele Gedächtniskünstler anwenden. Sie eignet sich für Schüler*innen vor

allem dann, wenn besonders schwierige Begriffe zu lernen sind.

Die

Loci-Technik ist eine uralte Lernstrategie, die auch heute noch

viele Gedächtniskünstler anwenden. Sie eignet sich für Schüler*innen vor

allem dann, wenn besonders schwierige Begriffe zu lernen sind.

Buchstaben

und Zahlen und treffen auf schwarze Löcher in ihrem Gedächtnis:

Folgen ihrer Nervosität.

Buchstaben

und Zahlen und treffen auf schwarze Löcher in ihrem Gedächtnis:

Folgen ihrer Nervosität.